Meta広告の管理画面で表示されるコンバージョン数と、実際の売上や問い合わせ件数にズレを感じていませんか?

その違和感の正体は、アトリビューション設定の最適化不足かもしれません。

この記事では、多くの広告運用者が見落としがちなアトリビューション設定について、基礎から応用まで実践的に解説します。

適切な設定により、獲得単価が半分以下になった事例も存在します。

Contents

アトリビューション設定が広告成果を左右する理由

Meta広告における「アトリビューション」とは、ユーザーが購入や申込みに至るまでの広告接点をどう評価するかを定義する仕組みです。

設定が重要な3つの背景

現代の消費者行動は複雑です。

広告を見た直後に購入する人もいれば、数日考えてから別の経路で購入する人もいます。

また、広告をクリックせずに見ただけで、後日自分で検索して購入に至るケースも珍しくありません。

こうした多様な行動パターンの中で、どの接点を「広告の成果」として認識するかによって、以下の点が大きく変わります。

・配信アルゴリズムの学習方向: システムがどんなユーザーに広告を届けるべきか判断する基準

・効果測定の正確性: 本当に広告経由で獲得できたユーザーを識別できるか

・投資判断の精度: どの施策に予算を投下すべきか正しく判断できるか

気づかれにくい「デフォルト設定の罠」

Meta広告の管理画面では、アトリビューション設定が編集画面の奥深くに配置されています。

そのため多くの運用者が初期設定のまま運用を続けており、本来得られるはずの成果を逃しているケースが少なくありません。

Meta広告で選択できる計測方式

Meta広告では、2つの大きな枠組みでアトリビューションを設定できます。

従来型の標準計測

一般的に使用される計測方式で、ユーザーのアクションと期間を基準にコンバージョンを判定します。

方式1: クリック経由の計測

ユーザーが広告をクリックした後の行動を追跡します。

選択可能な期間

・1日間: 即座にアクションする層を重視

・7日間: 比較検討期間を考慮

重要な注意点として、ここでの「クリック」には広告本体へのタップだけでなく、投稿への「いいね」や「シェア」といった反応も含まれる場合があります。

方式2: 閲覧のみでの計測

広告を見たものの直接クリックはしなかったユーザーの行動も追跡対象とします。

期間設定

- 1日間のみ(固定)

この計測方式では、広告を見た後に自発的にブランド検索して購入したユーザーなども成果として計上されます。

方式3: 動画視聴での計測

動画フォーマットの広告専用の計測方式です。

計測条件

- 10秒以上の視聴後、1日以内のコンバージョン

動画コンテンツで訴求している場合、この計測方式が有効に機能します。

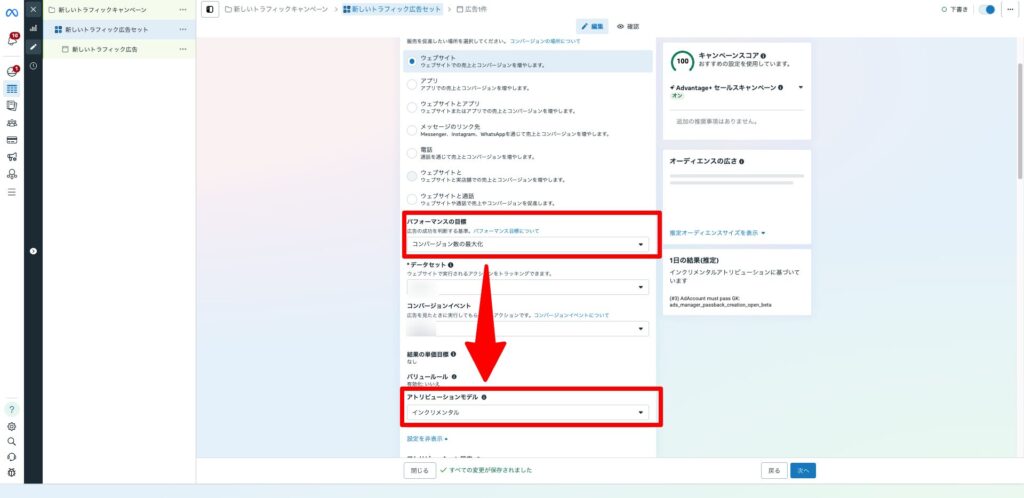

AI予測型の新計測(2025年追加)

インクリメンタルアトリビューションと呼ばれる新方式では、Metaの機械学習モデルが「広告がなければ発生しなかったであろうコンバージョン」を予測して計測します。

従来の時間ベースの計測とは根本的に異なるアプローチで、より純粋な広告効果を捉えることを目指しています。

ただし、予測モデルの内部ロジックは公開されていないため、検証しながらの活用が推奨されます。

設定変更の実務手順

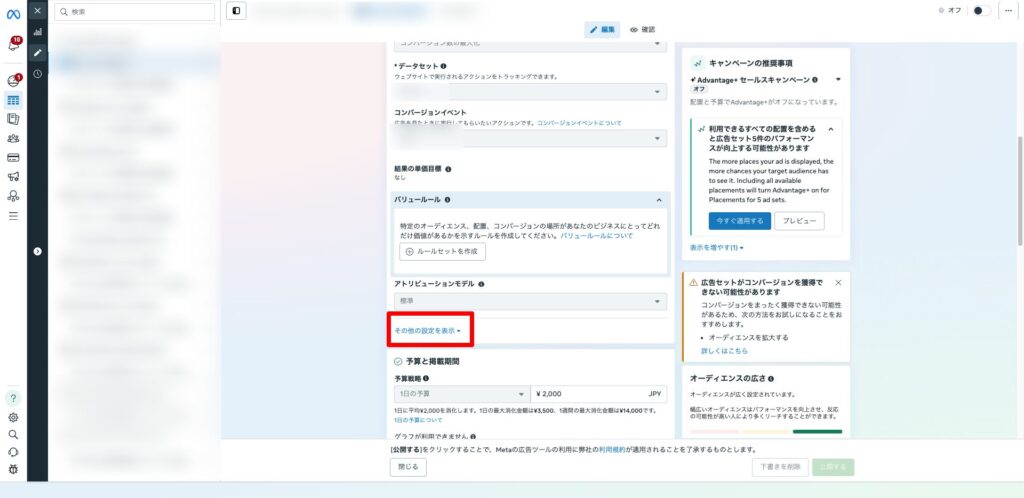

アトリビューション設定は、キャンペーン構築時の広告セットレベルで行います。

重要なのは、配信開始後は変更できないという制約です。

設定変更のステップ

1.新規でキャンペーンを構築開始

2.広告セット編集画面に進む

3.「コンバージョン」セクションを展開

4.「その他のオプション」から設定メニューを表示

5.「標準アトリビューション設定」の編集ボタンをクリック

6.希望する計測期間とアクションタイプを選択

計測データの確認手順

配信後のパフォーマンスを異なる計測基準で比較するには:

1.広告マネージャーのパフォーマンスビューを開く

2.データ列のカスタマイズオプションを選択

3.比較したい複数のアトリビューション設定を追加

4.集計方法を指定して表示

これにより、同じキャンペーンでも計測基準によって数値がどう変わるかを確認できます。

ビジネス特性に応じた最適な期間設定

どの計測期間が適切かは、扱う商品・サービスの性質によって大きく異なります。

判断軸1: 取引形態

個人消費者向け商材

購入決定が個人で完結するため、一般的に意思決定が速い傾向にあります。

広告接触から購入までの時間が短いため、短めの計測期間が実態に即しています。

法人顧客向け商材

社内の承認プロセスや複数の意思決定者が関与するため、検討期間が延びる傾向があります。

広告接触から成約までに時間を要するため、長めの計測期間が適切です。

判断軸2: 価格水準

低単価商品

日常的な買い物や小額の支出は、深く考えずに即決されやすい特性があります。

衝動買いも発生しやすく、広告を見たらすぐに購入という流れが一般的です。

高単価商品

住宅や自動車、高額な業務システムなどは、慎重に比較検討されます。

複数の選択肢を吟味したり、家族や同僚と相談したりするため、決定までに日数を要します。

実践的な判断マトリックス

以下の組み合わせを参考に、自社商材に適した期間を選択してください。

短期設定(1日)が機能する領域

・個人向け × 日常価格帯(アパレル、化粧品、食品など)

・法人向け × 無料提供(ホワイトペーパー、デモ申込など)

長期設定(7日)が機能する領域

・個人向け × 高額帯(マンション、自動車、ブランド品など)

・法人向け × 有料提供(SaaS契約、コンサルティングなど)

なぜ短い期間設定で獲得効率が改善するのか

SNSでは「計測期間を7日から1日に変更したら、獲得単価が大幅に改善した」という報告が散見されます。

一見すると、期間を短くすれば計測されるコンバージョンが減るため、逆効果に思えます。

しかし実際には、以下のメカニズムで広告効果が向上します。

メカニズム1: 配信最適化の純度向上

計測期間を長く設定すると、以下のような「広告が決定打でなかったユーザー」が成果として混入します。

・検索広告経由で購入を決めたが、過去にたまたまSNS広告も見ていた

・知人の推奨で購入を決めたが、以前に広告をクリックしたことがあった

・ブランドのオーガニック投稿を見て興味を持ち、広告クリックのことは忘れていた

こうしたユーザーが計測に含まれると、配信システムは「どんな人に広告を届けるべきか」を正しく学習できません。

結果として、広告本来の役割を果たしていない配信が増え、効率が悪化します。

メカニズム2: 高反応層への集中

短期設定にすることで、広告を見て即座に行動を起こす層に配信が集中します。

このようなユーザーは、以下の特徴を持ちます。

・すでに購買意欲が高い状態

・広告がトリガーとして機能している

・迷いが少なく確度が高い

システムがこうした層を学習することで、より質の高い見込み客にリーチできるようになります。

メカニズム3: 他施策との切り分け

Webマーケティングでは、SNS広告以外にも検索広告やSEO、メールマーケティングなど複数の施策を並行展開するのが一般的です。

計測期間が長いと、ユーザーが最終的に購入を決めた真の理由が曖昧になります。

「7日前にFacebook広告を見た」という事実よりも、「昨日Google検索で比較検討した」という行動の方が購入の決め手だったかもしれません。

短期設定により、直接的な因果関係が明確なコンバージョンだけを計測することで、Meta広告の純粋な貢献度を把握できます。

逆説的な真実: 数値上の減少が実質的な改善

計測期間を短くすると、確かに管理画面上のコンバージョン数は減少します。

しかしこれは「本当は広告経由でない成果」が除外されただけであり、むしろ健全な状態と言えます。

正確なデータに基づいて配信が最適化されることで、中長期的には以下の改善が期待できます。

・無駄なインプレッションの削減

・質の高いユーザーへのリーチ増加

・実質的な獲得単価の低下

・ROIの向上

計測期間の選択で避けるべき誤解

誤解1: 「長く設定すれば取りこぼしが減る」

表面的には正しく見えますが、実態は異なります。

確かに、広告接触から時間が経過したコンバージョンも計測されるため、数値は大きくなります。

しかし、それは「広告の成果」として正当に評価すべきものでしょうか。

1週間前に見た広告を覚えていて、それが決め手で購入した人は実際にどれほどいるでしょうか。

多くの場合、その間に接触した他の情報源が真の決定要因となっています。

誤解2: 「期間が短いと新規顧客を逃す」

短期設定でも、新規顧客の獲得は十分に可能です。

重要なのは「どんな新規顧客を獲得したいか」です。

広告を見てすぐに反応する層は、購買意欲が既に高まっている状態です。

このような質の高い新規顧客に投資を集中させることで、より効率的な事業成長が実現します。

誤解3: 「全ての商材で同じ設定で良い」

商材特性を無視した画一的な設定は、機会損失につながります。

例えば、不動産のような高額で検討期間が必要な商材で1日設定にすると、本来カウントすべき成果を見逃す可能性があります。

逆に、日用品のような低単価商材で7日設定にすると、前述の通り学習精度が落ちます。

閲覧のみ計測(ビュースルー)の扱い方

ビュースルーアトリビューションは、特殊な状況で役立つ一方、注意も必要です。

有効活用できるシーン

ブランド認知キャンペーン

広告を見てもらうこと自体が目的の場合、クリックしなくても後日の行動につながっているかを確認できます。

診断ツール的な使い方

管理画面上のコンバージョン数は多いのに、実際の売上や問い合わせが少ない場合、ビュースルーが過剰に計測されている可能性があります。

この場合、クリック計測のみに切り替えることで実態に近い数値を得られます。

慎重に扱うべき理由

広告を「見ただけ」のユーザーが、その後自発的に検索して購入した場合、それは本当に広告の成果でしょうか。

・たまたまフィードに流れてきた広告を一瞬見ただけ

・内容をほとんど認識していない

・購入の決め手は別の情報源

このような可能性を考えると、ビュースルー計測は実際の広告貢献度を過大評価しやすい傾向があります。

テスト実施の具体的なアプローチ

最適な設定は理論だけでは判断できません。

実際のデータで検証することが重要です。

比較テストの設計方法

準備段階

同一のターゲティング条件とクリエイティブで、計測設定だけが異なる複数の広告セットを用意します。

テストパターン例:

・広告セットA: クリック計測・1日期間

・広告セットB: クリック計測・7日期間

・広告セットC: クリック+閲覧計測・1日期間

予算は均等に配分し、外部要因の影響を最小化します。

実施期間

配信アルゴリズムの学習に最低2週間、できれば3〜4週間程度の期間を確保します。

短すぎるとデータの揺れが大きく、正確な判断ができません。

評価指標 管理画面の数値だけでなく、実際のビジネス成果と照合します。

・管理画面のコンバージョン数 vs 実際の受注・申込件数

・管理画面のCPA vs 実質的な顧客獲得コスト

・短期的な効率 vs 顧客の質(LTV等)

データ分析のポイント

・乖離率の確認

各設定において、管理画面の数値と実績のズレがどの程度あるかを確認します。

ズレが小さい設定が、より正確に広告効果を捉えていると判断できます。

・学習曲線の比較

配信開始からの成果推移を比較し、どの設定が早く成果が安定するかを見ます。

学習速度が速い設定は、より明確なシグナルをアルゴリズムに提供できていることを意味します。

・季節変動の考慮

比較期間中に大きなイベント(セール、連休など)があった場合、その影響を考慮した評価が必要です。

特殊なケースでの設定留意点

iOS対応キャンペーン

Apple社のプライバシー保護強化により、iOS14以降では計測に制限があります。

アプリのインストールや再訪を促すキャンペーンでは、選択できる期間設定が限定されます。

具体的には、クリック計測で1日または7日のいずれかとなり、閲覧計測やエンゲージ計測は使用できないケースがあります。

AppleのSKAdNetwork経由の計測を使用する場合は、さらに独自の制約があるため、公式ドキュメントの確認が必須です。

新規ビジネスでのアプローチ

過去データが存在しない新規事業では、以下のアプローチを推奨します。

1.最初は中間的な設定(クリック7日)で開始

2.2〜3週間データを蓄積

3/顧客の実際の行動パターンを分析

4.より適切な設定に移行

データがない段階で極端な設定にすると、学習が遅れるリスクがあります。

実践Q&A: 運用現場の疑問を解決

Q1: 配信中のキャンペーンの設定を変えたい場合は?

残念ながら、稼働中の広告セットの設定変更は不可能です。

対応方法としては、新しい広告セットを作成し、希望する設定で配信を開始します。

既存の広告セットは停止するか、並行稼働させて比較します。

この制約は運用の柔軟性を制限しますが、逆に言えば「最初の設定が極めて重要」ということを意味します。

Q2: AI予測型の新計測方式はいつ使うべき?

実験的に導入を検討できるフェーズに来ています。

ただし、2025年4月に追加された機能のため、予測精度や実績との整合性については、継続的な検証が必要です。

従来の計測方式と併用し、段階的に比重を移していくアプローチが安全です。

特に、コンバージョン数が月間100件以上あるキャンペーンであれば、テストする価値があります。

Q3: 複数の計測方式を同時に使うとどうなる?

閲覧計測とクリック計測を両方オンにした場合、同一ユーザーが両方の行動を取ったら、クリックが優先されます。

これはMetaのシステムが「クリックの方がより明確な関心の表明」と判断しているためです。

重複カウントは発生しないため、安心して併用できます。

ただし、学習データとしてはシグナルが混在することになるため、できるだけシンプルな設定の方が最適化は進みやすい傾向があります。

Q4: 業種別の推奨設定はある?

一般的な傾向として

1日設定が機能しやすい業種

・EC(アパレル、雑貨、サプリメント)

・飲食店予約

・イベント申込

・低単価SaaS

7日設定が機能しやすい業種

・不動産

・自動車

・高額BtoBサービス

・金融商品

ただし、同じ業種でも商品単価や顧客セグメントで最適解は変わるため、テストによる検証が不可欠です。

Q5: 計測期間を変更すると学習はリセットされる?

新しい広告セットを作成するため、その広告セットにおける学習は初期状態からスタートします。

しかし、アカウント全体のピクセルデータやオーディエンス情報は蓄積されているため、完全なゼロからではありません。

既存キャンペーンで得た知見は、新しい広告セットにも間接的に活かされます。

学習期間としては、通常2〜3週間を見込んでおけば、新しい設定での最適化が進みます。

成果を最大化するための実践チェックリスト

最後に、今日から実践できるアクションをまとめます。

ステップ1: 現状把握(今日実施)

・現在の全キャンペーンの設定を確認

・管理画面のコンバージョン数と実績を照合

・乖離が大きいキャンペーンを特定

ステップ2: 商材分析(今週実施)

・顧客の平均的な検討期間を分析

・広告クリックから成約までの実データを確認

・価格帯とビジネスモデルから仮説を立てる

ステップ3: テスト設計(今月実施)

・新しい設定での広告セットを作成

・テスト期間と予算を決定

・評価指標を明確に定義

ステップ4: 検証と改善(継続実施)

・週次でパフォーマンスを確認

・実績との乖離を測定

・より良い設定への移行を判断

まとめ: 小さな設定変更が大きな成果差を生む

Meta広告のアトリビューション設定は、管理画面の奥に隠れた地味な項目です。

しかし、この設定一つで広告の学習方向が変わり、結果として獲得効率に大きな差が生まれます。

・デフォルト設定を疑う: 初期設定が最適とは限らない

・商材特性で判断: ビジネスモデルと価格帯が判断基準

・短期設定の優位性: 多くの商材で1日設定が機能する

・データで検証: 理論だけでなく実際のテストが重要

・継続的な見直し: 市場環境の変化に応じて最適解も変わる

SNSで報告されている「獲得単価が半分になった」という事例は、決して特殊なケースではありません。

適切な設定を選択すれば、あなたのキャンペーンでも同様の改善が期待できます。

まずは今日、自社のキャンペーン設定を確認することから始めてみてください。

そして商材特性を踏まえた仮説を立て、小規模なテストから実践していくことをお勧めします。

広告運用の成功は、大きな戦略変更よりも、こうした細部の最適化の積み重ねから生まれることが多いのです。